一株天竺葵,在哲学家的镜中映出文明的暗影,在画家的笔下绽放色彩的狂欢。

对色彩着迷的马蒂斯不出意外地喜欢花,他说“想看花的人眼中永远有花”,在他的静物画中上镜率最高的花应该就是天竺葵了。

初夏时节,草木茂盛,总是让我想起马蒂斯。他喜欢用饱满而纯粹的色彩画慵懒的女人和生活小景,线条简洁稚拙,灵动奔放。我在柏林和波士顿都去看过马蒂斯的特展,作为一个游走在边缘的哲学混饭人,虽然偶尔无可救药地出于职业本能,从画里看出和悦明快的中产阶级生活表象下的暗流涌动,但大多数时候,我对艺术品的欣赏都是无关宏旨的,只爱拣些野棉花,比如,马蒂斯画里的那些花儿。

对色彩着迷的马蒂斯不出意外地喜欢花,他说“想看花的人眼中永远有花”,所以我也总能从他的画里看到花。在他的静物画中上镜率最高的花应该就是天竺葵了。尤其是在二十世纪初的十来年间,他的画里经常出现红色的天竺葵小盆栽。

天竺葵的中译名让人很自然地联想到印度,但是按照园艺史学者安妮·威尔金森(Anne Wilkinson) 在《情迷天竺葵》中的考证,其实这种植物原产南非,在十七世纪的时候由荷兰植物猎人从好望角带回欧洲。由于当时的好望角是欧洲人去印度的必经之地,所以这种在夜晚会散发出佛手柑芳香的植物先是被带到印度,再辗转回欧洲,加之有些近似于欧洲本土的老鹳草(Geranium),于是有了夜来香印度老鹳草(night-scented Indian Geranium)的名字,也被植物分类控的祖师爷林奈(Carl Linnaeus)归入老鹳草属。

直到十八世纪,一个名字长到让人没耐心念的法国植物学家(Charles-Louis L'Heritier de Brutelle)才把这种既不禁霜冻又不耐酷暑的异域植物同强悍的多年生老鹳草正式区别开来,独立为天竺葵属(Palargonium)。随着英国人在好望角的殖民,越来越多的天竺葵品种引入英国,被南非的温暖气候惯坏的天竺葵被英国园丁们在温室中小心驯化,人工培育的杂交种作为室内装饰在维多利亚时代受到热捧,继而又穿越英吉利海峡,风行欧陆,尤其是法国,直至今日,经久不衰。

虽然马蒂斯画中的这些盆栽在画名中仍被称为老鹳草,但是就他放在室内花盆养护的小心劲儿,以及他对异域风情的偏好,我很愿意相信它们其实就是来自南非的天竺葵。不过有意思的是,画家眼中的精致趣味在哲学家眼里可能就没这么可爱了。

卢梭大约是哲学家里除了亚里士多德之外,最狂热的植物学爱好者了。他性情暴躁,在社交生活中总是显得笨拙而好斗,甚至和优雅温和的妙人儿休谟都无法相处。但是他和植物待在一起的时候却有着无尽的温柔、谦逊和耐心。他在《一个孤独漫步者的遐想》中提到,圣皮埃尔岛上的植物把他从喧嚣浮华的巴黎生活中解救出来,让疯癫的心灵重归宁静。在他的通信录中,他会用一整封信不厌其烦地描述关于一朵花的惊人细节。他把植物学当作一种对纯粹好奇心的嘉奖,除了给心性敏感的人通过观察自然和宇宙的神奇带来单纯的快乐之外,并没有任何实际的用处。而天竺葵被引入欧洲的殖民时代,奇花异草被当作猎物一般捕捉、分类、驯化、开发,或可入药,或可制香,或可成为富贵人家的精致摆设。但在卢梭眼里,这种对实用性的追逐则是一种堕落。我猜想,假如卢梭看到了脱离原生地圈养在温室中的天竺葵,应该就仿佛看到了巴黎社交圈中那个格格不入的自己吧。

好在我们的画家马蒂斯并不像卢梭那样富有反思精神。哲学家对形而上学和怀疑论总是有着病态的迷恋。虽然不加反思的生活是不值得过的,但并不妨碍它是值得画的呀。这个在二十岁时,由于病中百无聊赖而拿起画笔的天才画家,用扑面而来,直逼眼球的新鲜色彩,蛮横地塑造了一个活色生香的视觉世界,那里面的天竺葵是有温度的,热烈的。

展览中,马蒂斯的《天竺葵》1912年

其中,模样最标致的是我在华盛顿的国家美术馆看到的这幅创作于1912年的《盆栽天竺葵》。这是棵直立品种的天竺葵,看上去像是当年扦插的新苗,枝干还是肉质的新绿色,红陶盆上长着新鲜的青苔——只有在空气新鲜、湿润通风的环境里才会滋生苔藓,所以我猜测这应该是放在庭院里露天的花架上。除了酷暑天气,天竺葵都喜欢无遮拦地晒太阳,从叶下和花盆后对比强烈的阴影可以看出这地方阳光不错,所以植株长得矮矮壮壮,早早就开花了,和我自己扦插的一盆小苗颇有几分相似,就连伞状花序上开出的花都恰好是两朵!

作者扦插的一盆小苗

在哈佛大学艺术博物馆看到的1910年画的这棵,花开得最繁盛。盆栽放在一个绘有蓝紫色花瓣的瓷盘上,作为背景的壁纸上是五颜六色的牵牛花,赭石色的桌子上还很顽皮地掉落了一朵不知道是哪里冒出来的紫色花。这些色彩,这些花朵,就这样热热闹闹、莫名其妙,却又从从容容地凑在一起。这棵C位出镜的天竺葵,论花色,很像我养过的橙色天使型天竺葵,但是天使的叶子和花都非常小巧,而马蒂斯这棵从尺寸上更像法国园艺师培育的帝王型(Regal,国内也译作大花型)天竺葵。

马蒂斯,《天竺葵》,1915年

相比起来,1906年的这棵长得就不那么好,每每看见这种蜗居在房间角落的喜光植物总是心生怜悯。虽然也开花,但明显绿肥红瘦,应该是因为放在室内,光照不够,枝叶徒长,貌似还要搭根木棍才能撑起细弱的枝干。即便色彩浓郁,却是一株忧伤的天竺葵。

马蒂斯,《天竺葵和静物》,1906年

1910年的这棵冲着阳光的方向歪着脖子长,其实只要时常转动花盆,让枝叶均匀受到光照,植株就会圆润饱满起来。越看越有一种冲进去帮他转下花盆并顺便打顶摘心促分枝的冲动。

马蒂斯,1910年的天竺葵

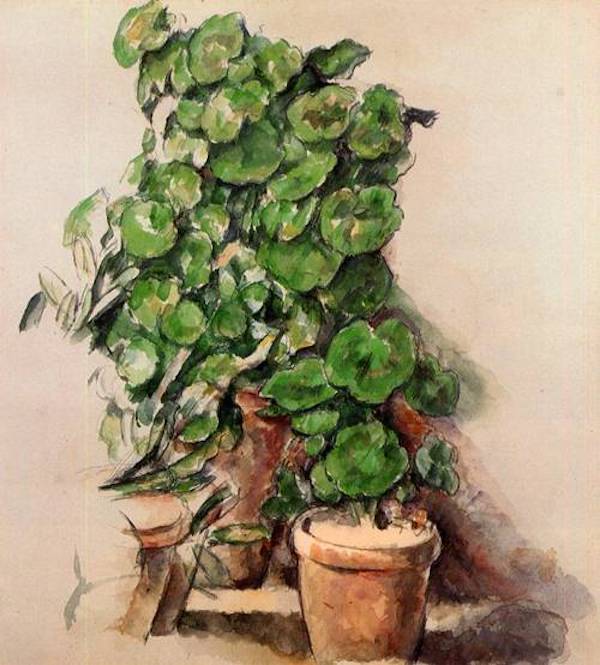

不过即便如此,马蒂斯家的这些天竺葵也比他的偶像塞尚家的这棵强不少。枝繁叶茂,高大健壮,却就是不开花!塞尚画这两棵天竺葵的时候内心应该是很崩溃的吧。不过好在他在热德布芳的花园里有足够多的花儿,他甚至要想尽办法和南方过于强烈的阳光对抗,只偏爱早晨透过云层或树叶洒落下来,在园子里斑驳跳动的柔和光线。这样的光照对于花儿来说是很奢华的养育,所以他也更喜欢画大自然中的花朵,而不是室内的花束,当然,另一个重要原因是他画画太慢,摘下来的花朵没等画完就枯萎了。而这两株不开花的天竺葵虽然令人失望,却获得了意外的从容。

塞尚,《天竺葵》, 1888-1890

其实,无论是马蒂斯还是塞尚都无意写实,从他们的画里如此小心地分辨品种和生境,不免有些书呆子气的刻板徒劳。想知道植物的细节应该去看植物科学绘画,而不必和野兽派较劲。但是,作为一个“野生”的园艺爱好者,总是单纯为花儿的美貌和气息所吸引,就好像我们为美人所倾倒时总是想不起盘问她的身世家境,我对门纲科目属这种植物学硬货也向来是不求甚解。

植物科学绘画总给我一种看人体解剖图的感觉,就算美到不可方物的女子,也经不起解剖刀的抽丝剥茧。休谟在《人性论》的结尾这样写道:“解剖学家永远不应当与画家争胜:解剖学家对人体的细微部分虽然做了精确的解剖和描绘,但也不应该自命赋予了他的人物以任何优雅动人的态度或表情”。休谟在这里用解剖学类比对人性的抽象思辨,而画家笔下的风物人情则类比于庸常生活,他的本意当然并不是要贬低哲学,哲学可以探究人性,分析语言和概念,但终究是有些冰冷和无趣的,过日子到底还需要抚慰人心的劝导与说服。同样的,马蒂斯简单的笔触和鲜活的色彩总是比纤毫毕现的植物画更能打开我的知觉,我仿佛走进那一天,在巴黎的画室里,嗅到阳光的温度、空气的流动,和天竺葵的情绪。

(作者系华东师范大学哲学系教授)

这篇文章分析得非常透彻,尤其是关于还原王楚钦与裁判沟通过程的部分,给了我很多启发。期待作者后续更多的分享!

我在大同县的一个项目中正好遇到了类似的问题,按照文章中提到的方法尝试解决,效果很好。感谢分享这么有价值的内容!